仕事先の廊下を歩いていたら懐かしい瞳に出逢った。

額縁の中から見つめる瞳は幼い頃の記憶が一気に蘇ってくる。

大きな環境変化に直面すると、どんなに時間が経ち記憶を忘れかけていても一瞬で記憶が蘇る。

母子家庭の日常

物心付く前から母子家庭一人っ子という環境で育った場合、いつも1人で過ごしているというのが当たり前だ。

母親は早朝から深夜まで働き詰めなので、疲れ切って帰ってくるとそのままバタンキュー。スキンシップといえば腿に乗っかり足のマッサージをしてあげたり、肩や腕を揉んであげることだった。気がつけば両手の親指は大きく海老反るようになり、まるであん摩師の指のようになった。

指圧の心親心 ではなく 指圧の心は子心だ。

そんな日常を過ごしていると、母が帰宅するまでは本を読んだりテレビを眺めたりして過ごすことになるが、当時、夕方の天気予報で流れていたのが 藤城清治の 影絵だった。

影絵のキャラクターがバロック調の音楽をバックにコミカルに動く姿を観ていると、不思議と心が落ち着く。その時間帯は隣近所から晩御飯の支度で美味しそうな匂いが漂いだし、その匂いを嗅いでいるとお腹が鳴ってくるが、影絵を眺めていると気が紛れた。

優しい眼差し

そんなある日、食事に行こうと母親に連れ出され、向かった先で1人のオジサンを紹介された。

母親は交友関係がとても広く、家に友人を招くことも多かったが、どちらかというと賑やかなタイプの大人達が多かった。色んな大人に可愛がられ、時に説教三昧となることもあったが、この時に紹介されたオジサンは当時のビジネスパートナーで、他のおじさん連中とは違い、一言でいうと、紳士だった。

穏やかな物腰で柔和な笑みをたたえながら見つめられると、その途端、すっかり魅了されてしまった。

当時は喫煙が当たり前の時代で、大人たちが家に来ると六畳一間の自宅はあっという間にホワイトアウトしてしまうくらい、タバコの煙が充満していた。

そういう時代にあっても、そのオジサンはたまに煙をくゆらす程度で、大きな声でがなりたてるわけでもなく、物静かに話したり笑ったりしながら終始、穏やかな雰囲気を醸し出していた。幼年期ということもあり、父性というものに飢えていたのだろう。以降、オジサンに会いたいと頻繁にねだるようになった。

はじめのうちは晩ごはんを色んなお店でご馳走になっていたが、そのうち日暮里駅前にあるオジサンの1LDKのマンションにまで遊びに行くようになり、夜になっても帰りたくないと駄々をこね寝泊まりするようになった。

気がつけば三人で一緒に暮らすようになっていた。

ある日、オジサンの子供達が地方から東京に遊びに来た。

オジサンは地方に本妻と子供がいて、別居中ということだったらしい。本妻が旦那の様子を確認しようと、子供達を偵察に寄越したということが本当のところだろう。

子供心にはそんな大人の事情など知る由もなく、東京に遊びに来た兄と姉に囲まれ楽しい数日を過ごした。年齢が一番下ということもあり、みんなにとてもかわいがってもらった。

週末をオジサンの狭いマンションで過ごしたあと、地方の本妻の元に子供達が帰る日になり、日曜の夜、上野駅まで見送る事になった。

発車のベルが鳴り扉が閉まる直前、当時六年生の末っ娘が突然、電車から飛び降りた。

「戻りたくない!」

目の前を泣きじゃくりながら歩くおねえちゃんと、そのおねえちゃんを宥めるオジサン。三人兄弟のうちで一番お父さん子だったようだ。

その後を母と歩きながら四人でオジサン宅に戻ることになった。

帰り際、母親が囁いた

「おねーちゃんができてよかったね」

なんだか、とても嬉しかった。

「おねーちゃんて呼んでおいで」

恥ずかしくて、なかなか言い出せなかったが、囁くように言うと、それまで泣いていた姉は笑ってくれた。

その日を境にオジサンとその娘、母親と自分という四人暮らしが始まった。

本妻との関係がどうなったのかは当時の自分には知る由もなかったが、とにもかくにも新しい家族の暮らしが始まった。

オジサンの1LDKを四人で生活するにはさすがに手狭なので、目黒駅近くの一軒家に引っ越すことになった。

家の中に風呂があり、階段を登ると自分と姉の部屋が左右に分かれてあった。その部屋の南側には日当たりの良いベランダまであった。なによりも自分の部屋があるというのが信じられないくらい嬉しかった。

それまでは母親と二人、風呂無しの6畳一間で暮らしてきたので、夢のような空間だった。

家の前には小さな珈琲焙煎工場があり、朝から挽きたての香りがそこら中に漂っていた。

以来、珈琲好きになったのはこの影響だろう。

ステップファミリーの夏休み

小学1年の入学式前にオジサンと出会い、引っ越しに合わせ夏休み前に学校を転向し、全く新しい環境で夢のような夏休みを過ごした。

転校先では自分の新しい名字が書けず恥ずかしい思いをしたが、それまで自分の世界に籠もり内向的だった性格も変化し、みんなと校庭でどろんこになって遊んだ。

一学期の終業式前、突然、股関節が動かなくなり1週間絶対安静と診断されたときはおねえちゃんが終業式の書類を持ってきてくれ面倒を見てくれた。それまでは自分のことは自分で解決するのが当たり前だったので、誰かに助けてもらえることがとても嬉しかった。

利発で綺麗なおねえちゃんに可愛がられ、兄弟ができたことが嬉しくてしょうがなかった。それまでは末っ子だったおねーちゃんも子分ができたことをとても喜んでいるようだった。母にもとても懐き本当の親子のようだった。

何より嬉しかったのが、学校から戻ると母親が家にいるということだった。その状況が子供心にとても安心できた。二人だけで暮らしていたときは、母親の帰りが遅いと、どこかで事故にでも遭ったのでは?といつも不安で眠れぬ夜を過ごしていた。

夏休みのあいだは、おねーちゃんと共に朝から晩まで笑って過ごした。

夜には四人で近くの商店街を散歩し、立ち寄った家具屋さんでオジサンは二人のために学習机を買ってくれた。その机でおねーちゃんは母から教わった裁縫を楽しみ、それまでは布団に潜って本を読んでいた自分は、机に座って本を読むようになった。

夏休みの宿題はベランダで花を育てた。種類の違う花を二人でどちらが先に咲くかを競争した。日々育つ新芽にワクワクし、夏休みが終わる頃には二人共キレイな花を咲かせることができた。

母と二人で生活していた頃は母子共に笑うことはめったになく、とても厳しく躾けられた。片親だからと後ろ指を刺されたくなかったのだろう。

朝から晩まで必死に働く母親の背中を見て育ったこともあり、母親に対して甘えるということはなかった。そんな母子家庭では決して味わうことのできない、ドラマのような仲の良い家族の姿がそこにあった。

木枯らし

そんな夢のような夏休みを終え、ウキウキの二学期が始まった。毎朝、早起きのおねーちゃんは先に学校へ向かい、相変わらず夜型で寝坊助の自分はその後を追いかけ、途中で追いつくのが楽しみの一つになった。

ある日、学校から戻ると家にいるはずの母親がいなかった。おねーちゃんと二人で留守番をしていると、夜になり母親が暗い表情で帰ってきた。

オジサンが入院した。

その日を境に生活が一変した。

母は病院に通う日々が続き、二人で留守番をする日々が続いた。それまで四人で食卓を囲んでいたテーブルで、おねーちゃんと二人だけで静かに夕食を取っていた。

公園の木々が紅葉し始める頃、学校から戻ると玄関にオジサンの靴があった。

退院したんだ!

カバンを放り出し元気よく居間に飛び込んだが、いつもと様子が違う。

座椅子に座る姿は頬がこけ、顔色がとても悪かった。それでも眼差しは優しく穏やかで、元気にしていたか?と瞳が語りかけてくる。

夕飯時になり母が支度をしているが、その表情は暗く、そういえばおねーちゃんの姿がない。

いつも母と一緒に夕食の手伝いをしているおねーちゃんだが、母が呼んでも自分の部屋に籠もって出てこない。食事中も部屋から出てくることはなく、そのうちオジサンがしびれを切らし二階に上がっていった。

なにか言い争う声が聞こえてきたが、突然、おねーちゃんの号泣に変わった。上野駅で聞いた時以来の泣き声に驚き、急いで二階に駆け上がった。

部屋の入口から中を覗くと、オジサンの背中越しにおねーちゃんの嗚咽する姿が見えた。

「嫌っ!絶対戻りたくない!この家にいる!」

泣きながら何度も繰り返し、優等生のおねーちゃんが駄々こねている。

突然、オジサンの怒声が響いた。

「おまえは、、、元の家に戻れ!」

初めて聞くオジサンの怒鳴り声にびっくりした。

いつも物静かなオジサンが、このときは別人だった。

肩を震わせ喘ぎながら怒声を発する姿に圧倒された。それまで見たこともないような大人の男の姿だった。

おねーちゃんが?、、、 元の家、、、? 戻る、、、?

オジサンが何を言っているのかわからず頭が混乱していた。

気がつけば、側で母も泣いていた。

翌日、オジサンは再び病院に入院することになった。

それから数日後、学校から帰るとおねーちゃんの姿もなかった。

部屋はすっかり片付いており、もぬけの殻になっていた。窓から差し込む光がおねーちゃんの机があった場所を白く照らし、ベランダを覗くと、枯れてしまったひまわりの鉢がポツンと置いてあった。

一週間ほど過ぎた頃、母が見舞いに行くよと自分を連れ出した。

木枯らしの吹くとても寒い夕方、病院の玄関をくぐった。

当時の都立広尾病院はとても古臭い建物だった。薄暗いわたり廊下をどこまでも進み、その奥が病棟という作りで、渡り廊下の壁には見慣れた影絵が飾ってあった。そういえば家族ができてからは一度も見ることはなかったが、久しぶりの瞳はとても寂しげだった。

病棟の更に奥に位置する個室の扉を開けると、オジサンが静かにベッドに横たわっていた。

眠っているようだったが、枕元までくると、そっと目を開け、力なく微笑んでくれた。

いつもの優しい眼差しだ。

その眼差しがオジサンとの最後の記憶だった。

帰り際、見つめ返してくる廊下の瞳は泣いていた。

数日後、病院に泊まり込んでいた母から、オジサンが亡くなったと連絡があった。

喪主は誰なのか?

母からお葬式に行くと言われ、一緒にお寺に向かった。

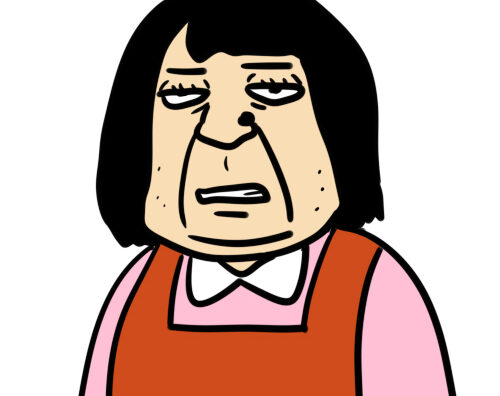

それまで葬式というものを体験したことはなかったので、家族の葬式のイメージは、遺影の前に家族が座り、訪れた人達に頭を下げるという場面をテレビで観たくらいだ。

どんな人達が訪ねてくるのだろうかと、あれこれ想像をめぐらしながらお寺の門をくぐると、読経が聞こえてきた。

もう始まっている?

お堂に入ると弔問客の背中越しにおじさんの遺影が見えた。

優しく微笑んでいる表情を見ていると、初めて会ったときの懐かしい記憶が一気に蘇ってくる。

遺影の傍らには見知らぬおばさんが座っていた。鋭い視線に射すくめられ一瞬緊張したが、その横に以前遊びに来てくれたおにいちゃん達、そして一番端っこにおねえちゃんが座っているのを発見すると、とても嬉しい気持ちになった。

状況がよく飲み込めぬまま弔問客の最後列の席に母と座り、遺影をぼんやりと眺めていた。

おねえちゃんとは弔問客の肩越しに時折目が合ったが、力なくうなずくような仕草を見ていると、すごく遠いところに行ってしまったような気がした。

気がつくと読経も終わり、弔問客が帰り支度をしているところだった。

遺影の傍に行き手を合わせたかったが、何故か近くに行ってはいけないような気がした。

おねえちゃんの姿を見たのは、それが最後だった。

再び母と二人だけの生活に戻った。

母の帰りは以前のように毎晩遅くなり、寒々しい一軒家の食卓で一人晩ごはんを食べていた。冬休みに入り、都内の端っこ、下町にある六畳一間のアパートに引っ越し、学校も転校した。以前住んでいたアパートはテレビとちゃぶ台、小さな箪笥だけだったが、今度の部屋はおじさんから買ってもらった学習机と母親の新しい衣装箪笥が増えたことで、狭い部屋が更に手狭になってしまい、押し入れが寝床となった。

再び母が帰るまで一人の時間を過ごしていた。

一人でやることもなく手持ち無沙汰でTVをつけると、久しぶりに夕方の天気予報で影絵の瞳と再開した。

何も感じなくなっていた。

転校先の学校では誰にも心を開くことはなかった。

月日は流れ

一夏の思い出を母と話すことは滅多になかったが、それでも時折、母親から当時の状況を断片的に教えてもらうことはできた。

母親いわく、おじさんとはもともとビジネスパートナーとしての関係で、本妻とは正式に離婚していなかったこともあり、再婚は全く考えていなかったとのこと。

そうこうしているうちに息子が懐いてしまったので、仕方なく一緒に暮らすことになったのだが、一軒家に引っ越したときには既に肝臓癌の末期だったのだそうな。

そういう状況だったので、母としてはすぐにでも正式に籍を入れ、お姉ちゃんを引き取り自分の娘として育てる覚悟でいたそうだ。

しかし、オジサンはそれを許さなかった。本妻が離婚に応じない状況下で自分が亡き後、子供が増えることで母に苦労をさせたくなかったのだろう。

オジサンが入院している間、本妻は一度も見舞いに来ることはなく、危篤になるとそれまで友人だった連中がやってきて、酸素マスクで息も絶え絶えのオジサンの耳元で金の返済を迫るのを、母が必死に追い返すという修羅場の中、最後はたった一人でオジサンを看取り、その後の本妻への連絡や手続も全て母親が行ったということだ。

当時はそんな大人の事情など知る由もなく、ただただ楽しい思い出として残っていたが、歳を重ね、改めてお姉ちゃんが泣きじゃくっていた夜のことを思い出し、その時のオジサンの心の内や母の状況を察すると、胸が張り裂けそうになる。

お葬式の日、オジサンの遺影に手を合わせられなかったことと、お姉ちゃんにお別れの言葉を言えなかったことが大きな心残りとなった。

願いが叶うとき

10代最後の夏、とあるパーティーでの出来事。

高校時代、とある財団から給付型の奨学金をもらっていたが、成績優秀者の発表会があり、卒業生としてそのレセプションで歌を歌ってくれとの誘いを受けた。

小遣い程度の奨学金だったが、返済しなくていいので凄く助かっていたこともあり、お礼の意味も込めて引き受けることにした。

男性コーラスとして出番を終え、壇上の表彰されている人たちをホールの一番うしろでボンヤリと眺めていると、司会者が懐かしい名前を告げ、スラリとしたキレイな女性が舞台に表れた。

おねえちゃんと同性同名だった。

舞台までは遠かったので、袖に引き上げるまで女性の表情はよく見えなかったが、なぜか胸騒ぎがした。

パーティー終了後、華やかにザワつく会場を隅から隅まで目を凝らしていると、遠くからこちらを見つめている瞳と目が合った。

その瞬間、夏の思い出が一気に蘇り、思わず笑みがこぼれた。

同時に駆け寄り、眼の前の相手を頭の先から足元までまじまじと見つめ、お互いの名を呼んだ。

ふたりとも泣いた。

周りにいた人たちは訝しがっていたが、そんなのはどうでも良かった。

二度と会えないと思っていたおねえちゃんと、思いもしなかった場所で再開できるとは!

打ち上げの誘いを断り、二人で喫茶店に行き信じられない奇跡を喜んだ。

おねえちゃんは大学時代に同じ財団から奨学金を貰っていて、卒業後は財団のボランティアをしていて、その表彰式に臨んだとのことだった。おねえちゃんもステージ上の男性コーラスを客席で見ていて、なんか胸騒ぎがしたのでパーティー終了後もすぐに帰らずに会場を探していたとのことだった。

確信は持てなかったが、見つめ合ったときの笑顔を見て間違いないと思ったそうな。

「あんたの笑顔は特徴あるからね。」

神様が引き合わせてくれたに違いない。

ときに笑い、ときに涙を浮かべ、ラストオーダーを取りに来るまで話し込んだ。

オジサンの墓参りができないことが何よりも心残りだと告げると、なんと、都内に墓があるということだった。あれから実母に引き取られ地方に戻ってしまったが、お墓は都内に作ったのだという。高校を卒業して、そのお寺の近くにある大学に通っていたそうな。お父さん娘だったおねえちゃんとしては安心して通えたことだろう。

数日後、都内のお寺を二人で訪れ、オジサンのお墓に手を合わせた。

たった半年間だけでしたけど、実父でもなかったけれど、世間がなんと言おうと、貴方は僕にとって間違いなく本当の父親でした。実父の記憶はありませんが、貴方のような父親との記憶を持てたことを誇りに思っています。

やっとオジサンに感謝の言葉を伝えることができた。

その後は時々会って食事をしたり飲みに行ったりして、ひとときを過ごしていたが、ある時、おねえちゃんから近々結婚することを告げられた。

「来てくれる?」

「、、、」

招待してくれたことはとても嬉しかったが、複雑な気持ちだった。

自分にとってはかけがえのない姉という存在だが、血の繋がった家族でも親族でもなく、友人でもなく、おねえちゃんにとっては遠い昔の、瞬きのような記憶の中の自分はどういう存在なのだろう。

結婚式当日、式には行かず心のなかで祝おうと思っていたが、もし行かなければ、あのときと同じになってしまうかもしれない。行ってきちんと伝えなくていいのか。

そう思うといてもたってもいられなかった。

とは言うものの、グズグズしていたため式場に着くと式は終わっており、会場入口の屏風の前で新郎新婦が参列者に挨拶をしているところだった。

その姿を遠くの柱の陰からそっと見ていた。

おねえちゃんはとても綺麗だった。そして、とても幸せそうだった。

最後の参列者が去る頃、おねえちゃんと目が合った。

「いるのはとっくにわかってたよ。来てくれて凄く嬉しいのに、なんで隠れてるのよ? 」

ラウンジでおねえちゃんと新郎と三人でコーヒーを飲んだ。

「以前話した私の弟」

おねえちゃんは自分のことを新郎に話してくれていた。自分のことを弟と言って紹介してくれたことが凄く嬉しかった。

その言葉を聞いていた新郎が自分を見つめた。その瞳はどこかオジサンの眼差しに似ていた。この人なら絶対おねえちゃんを幸せにしてくれるに違いない。

そう思えたことで、ようやく心残りの言葉が言えた。

「おねえちゃんありがとう 幸せになってね」

「あんたもいい人みつけなよ」

その後、おねえちゃん達は新しい世界へ歩きだしていった。

二人の後ろ姿を見つめていると、何年も開いたままだった大切な1ページをようやく閉じれたことに気がついた。

コメント