まだ6月なのに、今年は昨年以上の猛暑の予感。そんななか、各地の山開きも相次ぎ富士山も山開きの時期になった。

都内のコンクリートサウナとは無縁の高い山に登ってきたいところだが、仕事先で出会った人と世間話をしていて、山登りが趣味だと告げると必ず質問されるのは

「富士山登りましたか?」

なのだが、その答えは、、、

登山のスタイル

登山の楽しみ方は様々あるが、大きく分けて2つある。一つはピークハントで、もう一つはトレッキングだ。

ピークハントはひたすら頂上を目指し、頂上に到達後はひたすら下山する登山で、日本の場合は、富士山がその代表格だろう。トレッキングはいくつかの山々を縦走しながら楽しむスタイルだ。日本各地にそれぞれ特色のある山域があり、北海道なら大雪山系、東北なら飯豊連峰や朝日連峰、八幡平、中部エリアなら北アルプス、南アルプス、、、

どちらも十分に楽しいが、自分の好みはどちらに軍配が上がるだろうか?

富士山と同じ独立峰の羊蹄山に登って、自分の好みがハッキリした。

真狩キャンプ場から羊蹄山へ

2020年、国内でコロナ患者が出始めた年、7月の時点ではまだ全く問題視していなかった。密を避けようなどということもなく、札幌長期出張の合間はキャンプと登山で過ごしていた。

このときは真狩キャンプ場、支笏湖キャンプ場にそれぞれ数日間滞在し、天候次第で登山を楽しもうと思い、まず初めは羊蹄山の麓にある真狩キャンプ場に滞在することにした。

札幌から車で二時間ほどのんびりとドライブしていると、目の前に羊蹄山の美しい山容が姿を表す。独立峰でどこから眺めてもとても美しい山だ。その立ち姿は富士山に似ている、蝦夷富士と呼ばれているのも頷ける。

羊蹄山はいくつかの登山ルートがあるが、真狩登山口はキャンプ場からそのまま登山口が続いているので、ベースキャンプを張りながら天候を伺うことにした。

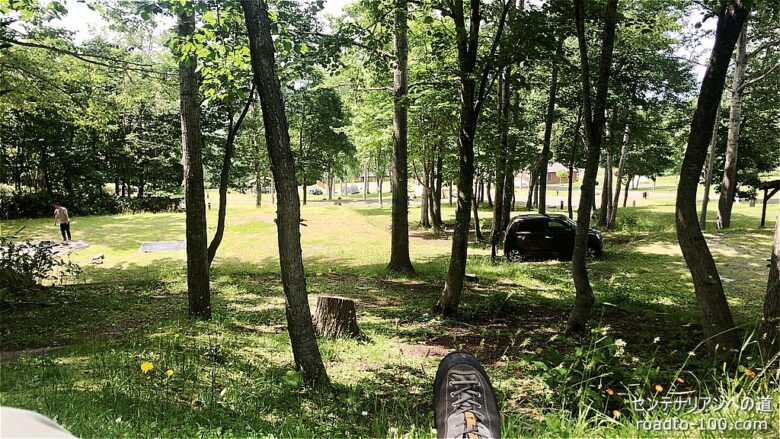

キャンプ場はとても広く、フリーサイトなら予約も不要だ。前夜にキャンプ場の駐車場で仮眠を取り、明るくなったところでテントを設営し、その後に管理棟で受付を済ませることが可能なゆる~いキャンプ場だ。

キャンパーはソロやファミリー、キャンピングカーと多岐にわたるが、土地柄なのだろうか、マナーがとても良く、気持ちよく過ごすことができた。

管理棟の一角に羊蹄山の立体模型が飾られており、山域の全容と真狩登山口からのルートを確認することができる。

ほぼ直登の登山道が頂上付近まで続き、8合目辺りで左にトラバースしガレ場を登るとお鉢に到着。途中、休憩できそうな場所は無さそうなので、ひたすら登ることになりそうだ。

コースタイムを見ると8時間(休憩含まず)とあるので、それなりにハードな登山になるだろう。いつもなら夜更けまでまったり過ごすキャンプだが、今夜は早めに床に着こう。

ひたすら直登

翌日は4時前に目が覚めた。7月の北海道は既にあたりが明るく、爽やかな風と野鳥の鳴き声を楽しみながらテントを後に登山口に向かう。

この日は曇りのち晴れという天気予報で、キャンプ場から続く登山口はうっすらとガスが出ていた。白樺の樹林帯はガスが立ち込めており、静かな山歩きを楽しめる。

二合目の次はなぜか二合目半。ガスが少しずつ薄くなり、それに比例して真夏の太陽が顔をのぞかせてくると、汗がジワジワと首筋を伝い始める。

ガツガツと登っていたので気が付かなかったが、あたりはいつの間にか樹林帯を抜け出し、背の低い植生に変わってきた。

木々の合間からは雲海を見下ろすことができた。

三合目の標識は見逃してしまったようで、気がつけば四合目に。

休憩がてら絶景を楽しもうと思ったが、景色を楽しめるようなベンチなどは見当たらない。仕方ないので立ったまま小休止し、再びガツガツと登り続ける。

六合目辺りまで来ると、雲海の合間から裾野の広がりが眺められるようになってきた。青空のもと、汗だくになりながら登っていると、足元の高山植物が励ましてくれているような気がしてくる。

八合目に着く頃には背の低いハイマツの向こうに青空が広がってくる。

九合目を過ぎると、雪が残っていた。その近くに避難小屋が見えてきたが、立ち寄る時間は無さそうだ。

やがて頂上直下の稜線上に出ると、夏の日差しに全身汗だくになっていた。

ついに火口を見下ろせるお鉢の縁にたどり着いたが、最高地点はお鉢巡りをしなければたどり着けないらしい。

山頂の標識はお鉢巡りをした先にあるようなので、ちょうど昼時ということもあり、カップラーメンとアンパンで軽く腹ごしらえ。

ついに山頂へ!

早朝からガツガツとひたすら登る動作を繰り返し、ガレてるお鉢を慎重に歩きまわったため全身汗だくになっている。それでも達成感に浸っていると、一気に体が冷えてくる。

羊蹄山は標高2,000mに満たないが、北海道の山は緯度の関係上、本州の3,000mに匹敵する。サマーシーズンであってもキチンとした登山用の服を身に着けていなければ低体温症になって動けなくなる。

初めての冬山で死にかけた教訓から、登山用の服には金をケチらないようにしている。今回はウールの行動着の下にfinetrackのドライレイヤーを身に着けていたので、休憩時も汗冷えすることもなく快適に行動することができた。

ひたすら下山

達成感に浸ろうにもベンチらしきものは見当たらない。岩場に腰掛けて小休止したあとは登ってきた登山道をひたすら下っていく。既に太腿の筋肉がパンパンになってきているので、景色を楽しむような余裕は無い。それでも、ふと正面を見据えると雄大な景色が広がっている。

頂上のお鉢巡りではひんやりとした高山の空気で汗も乾いていたが、樹林帯に戻る頃には蒸し暑さが戻ってきて、再び滝のような汗が首筋を伝ってくる。ここまでくるとゴールはすぐそこだが、既にヘロヘロになっていた。

ようやくテントに戻ってくると、腕時計はちょうど17時を指していた。登山開始が朝の5時ちょうどだったので、休憩時間を含めると12時間の山行となった。

達成感はそれなりに味わえたが、単調な登りと下りだけのピストン登山だったので満足感はイマイチだ。しかも、途中ゆっくり座って食事を楽しむタイミングがなかったので、腹の虫が猛然と暴れまわっている。

真狩キャンプ場から車で10分ほど行くと、源泉かけ流しの温泉施設がある。腹の虫は既に限界を通り越しているが、まずは露天風呂で先程まで登っていた羊蹄山を眺めながらゆっくりと汗を流し、体をほぐす。

風呂から上がったあとは併設の食事処で晩ごはん。

しょうが焼き定食ご飯大盛りに冷やし中華を追加して、ようやく腹の虫が機嫌を取り戻してくれた。

キャンプ場に戻る頃にはすっかり陽も暮れていたが、ときおりボロ雑巾のようにヘロヘロになっている登山者が何人も下山してきた。話しかけてみると、皆、口を揃えて予想以上にキツかったと訴えていた。

全身筋肉痛

翌朝、足が攣って目が覚めた。昨夜は寝袋に潜った途端に意識を無くすほど爆睡していたようで、寝る前のストレッチを怠ったのが原因だろう。

テントから這い出し、改めて入念にストレッチを行い全身をほぐしていると、猛然と腹が空いてきた。

お湯を注ぐだけで出来るチリコンカンをたっぷりと平らげ、心地よい木漏れ日を浴びながらゆっくりと珈琲を楽しみ、改めて昨日の登山を思い返してみた。

北海道らしい白樺の樹林帯は雰囲気抜群で、ガスが立ち込める幻想的な山歩きを楽しめたが、どこまで登っても同じような右肩上がりの登山道は飽きてくる。森林限界を過ぎると振り返れば絶景が待っているが、腰掛けてゆっくり休憩できる場所がない。疲労が溜まってきたところでお鉢にたどり着くが、お鉢巡りは足場が悪いので精神的な疲れも一気に増加する。

頂上の標識をタッチすると達成感はたっぷりと味わえるが、来た道を引き返すピストン登山は単調さが増すばかりで、足を滑らせないように細心の注意を払う必要があるため肉体的にも精神的にも疲れる。

縦走登山の場合は、ゴール地点まで無事に下山できたことに感謝!となるが、今回は、とにかく体を投げ出して休みたいという気持ちのほうが勝っていた。

結論、単独峰の直登ピストン登山はひたすら疲れた!

登って楽しい山、眺めて楽しい山

真狩キャンプ場をチェックアウト後、羊蹄山の湧き水が溢れ出している場所で水を補給し、併設の豆腐屋さんで出来立ての豆腐を調達し次のキャンプ地、支笏湖キャンプ場へ向かう。

羊蹄山はやはり美しい山だ。こうして改めて眺めていると、山は登るだけが楽しみなのではなく、眺めているだけでも十分に楽しめることに気がついた。

羊蹄山は登って楽しい山というより、眺めて楽しむ山なのかもしれない。

そんな羊蹄山より遥かに高く、気候変化も厳しく、更には蟻の行進を思わせるような大勢の登山者(中にはろくな装備も無いバカ者も)に埋め尽くされた登山道や、近年は改善されたとはいえ汚物垂れ流しの山肌、客で溢れかえった山小屋、、、

達成感よりもストレスしか残らなさそうな富士山は、今となっては登るよりも眺めて楽しむ山なのかもしれない。

いつかは富士山に登ってみたいと子供の頃から思い、登山をやるようになってからは何度かプランを立てたことも合ったが、今回の羊蹄山を登ってみて改めてそう思った。

というわけで、冒頭の答えは

「登ってない」ではなく

「登らない」のほうが正しいかもしれない。

とはいえ、今年から富士山の登山は有料化され、更にはレンジャーによる服装チェックもようやく取り入れられたようだ。これで少しは遭難事故や混雑解消に向かうだろうか。

いつの日か、まともな登山ができるようになれば富士山に登ることもやぶさかではないが、その時は一般的な五合目から登るルートではなく、海抜0メートルの海岸から数日かけて登る【富士山登山ルート3776】に挑戦してみたい。

その時に備え、足腰をしっかりと鍛えておこう。

コメント